Schwammstadt: Ein Konzept für klimaresiliente Städte

Viele Städte erleben bereits heute die Folgen des Klimawandels in extremer Form: Starkregen und Hitzewellen setzen urbanen Räumen immer häufiger zu. Heftige Wolkenbrüche führen zu Überflutungen, überfordern Kanalisationen und verursachen schwere Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen – mitunter sind sogar Menschenleben in Gefahr. Gleichzeitig heizen sich dicht bebaute Städte während sommerlicher Hitzeperioden stark auf.

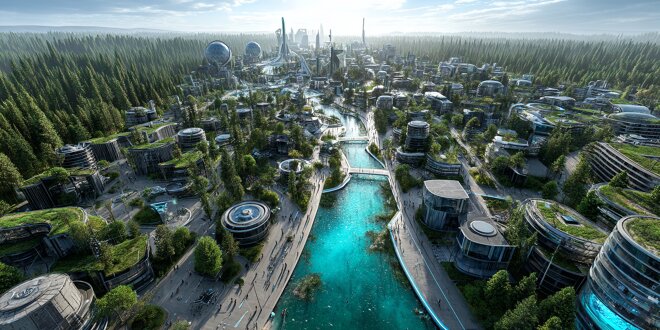

Hitzeinseln in Innenstädten können die Gesundheit der Bewohner belasten und haben in den letzten Jahren zu einem Anstieg hitzebedingter Todesfälle geführt. Vor diesem Hintergrund suchen Stadtplaner nach neuen Wegen, um Siedlungen an diese Klimarisiken anzupassen. Eine vielversprechende Leitidee der klimagerechten Transformation ist die wassersensible Stadt, kurz auch Schwammstadt genannt – ein Konzept, das Städte zu lebendigen Ökosystemen macht, die Wasser speichern, Hitze mildern und die Lebensqualität steigern.

Ein zentrales Prinzip der Schwammstadt ist die Verbindung von Grünflächen und Wassermanagement. Begrünte Dächer und Fassaden, Bäume im Straßenraum sowie entsiegelte Böden schaffen ein Netzwerk blau-grüner Infrastrukturen, das Regenwasser wie ein Schwamm aufnimmt und zeitverzögert wieder abgibt. Solche naturbasierten Maßnahmen verbessern zugleich das Stadtklima durch Verdunstungskühlung und beschatten versiegelte Flächen.

Das Konzept der Schwammstadt

Unter dem Begriff Schwammstadt versteht man ein städtebauliches Gesamtkonzept, das einen naturnahen Umgang mit Regenwasser in der Stadt vorsieht. Anstatt Niederschläge so schnell wie möglich in die Kanalisation abzuleiten, soll die Stadt das Wasser aufnehmen, speichern und zeitverzögert wieder abgeben – ähnlich wie ein Schwamm. Dieses „Aufsaugen“ von Regen erfolgt vor allem über entsiegelte, von der Kanalisation abgekoppelte Flächen wie Mulden entlang von Straßen oder Baumrigolen, die Niederschlagswasser vor Ort versickern lassen.

Auch technische Anlagen tragen zum Schwammstadt-Prinzip bei: unterirdische Zisternen speichern Regenwasser, und bewusst überflutbare Räume – etwa tiefer gelegte Sportplätze oder Parkflächen – dienen als temporäre Rückhaltebecken für Starkregen (Stichwort multifunktionale Flächen). Das gespeicherte Wasser wird anschließend entweder an Ort und Stelle in den Boden geleitet, durch Verdunstung an die Atmosphäre zurückgegeben oder für eine spätere Nutzung (z.B. Bewässerung) bereitgehalten. Auf diese Weise nähert sich der Stadthaushalt des Wassers wieder dem natürlichen Wasserkreislauf an.

Der Begriff „Sponge City“ stammt ursprünglich aus China, wo seit 2015 ein staatliches Programm zur Schwammstadt-Entwicklung läuft. In inzwischen 30 Pilotstädten werden vielfältige Maßnahmen erprobt, um städtische Überflutungen zu reduzieren. China hat sich dabei ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis 2020 sollten 80 % der urbanen Gebiete mindestens 70 % des anfallenden Regens vor Ort absorbieren und wiederverwenden. Dieses großangelegte Programm – vergleichbar mit Konzepten wie Low Impact Development (LID) in Nordamerika oder Water Sensitive Urban Design in Australien – hat den Begriff international bekannt gemacht. Doch auch in Deutschland und Europa hat sich die Schwammstadt inzwischen als Dachkonzept der klimaresilienten Stadtentwicklung etabliert. Sie geht über ein reines Fachkonzept der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung hinaus und wird als umfassende Strategie gesehen, Städte gegen unterschiedliche Klimafolgen zu wappnen. Behörden wie das Bundesumweltministerium nennen die Schwammstadt ausdrücklich als transformative Maßnahme der Klimaanpassung im urbanen Raum.

Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft und des Wasserbaus

Das Schwammstadt-Prinzip beruht auf einem Wandel in der städtischen Wasserwirtschaft. Über mehr als ein Jahrhundert war es üblich, Regenwasser so schnell wie möglich über Straßenrinnen und Kanäle aus der Stadt zu entfernen – primär als Schutz vor Überschwemmungen und Seuchen. Diese konventionelle Entwässerung führte jedoch dazu, dass Städte die natürliche Wasserbilanz stark veränderten: Wo Böden versiegelt sind, kann Regen nicht einsickern, sondern fließt oberflächlich ab. In einem unbebauten Gebiet versickert ein Großteil des Niederschlags im Untergrund und füllt das Grundwasser auf; in urbanen Gebieten dagegen schießt das Wasser über Dächer und Asphalt in die Kanalisation, und es kommt punktuell zu hohen Abflussmengen, die bewirtschaftet werden müssen.

Bei Starkregen überlastet dies schnell die Kanalnetze – die Folge sind vermehrt verheerende urbane Sturzfluten in dicht bebauten Vierteln. Zudem werden in Mischkanalisationen (gemeinsame Ableitung von Schmutz- und Regenwasser) bei starken Regenereignissen Notüberläufe geöffnet, sodass verdünntes Abwasser mit Schadstoffen in Flüsse gelangt. Dieses Vorgehen entlastet zwar die Rohre, belastet aber die Gewässer ökologisch. Gleichzeitig verschärft die herkömmliche Entwässerung auch das Hitzeproblem in Städten: Versiegelte Flächen aus Beton, Glas und Stahl heizen sich auf, und da Regenwasser sofort abgeführt wird, fehlt die kühlende Verdunstung an Ort und Stelle. Die natürliche „Klimaanlage“ der Stadt bleibt aus.

Angesichts veränderter Randbedingungen – häufiger Extremniederschläge einerseits, heißere Trockenperioden andererseits – ist dieser Ansatz nicht mehr zeitgemäß. Regenwasser ist keine Last, die es schnell zu entsorgen gilt, sondern eine Ressource. Genau hier setzt die Schwammstadt an: Sie integriert die Wasserkreisläufe in die Stadtplanung, um die städtische Überflutungsgefahr zu senken und zugleich dem Wassermangel in Trockenzeiten vorzubeugen. Technisch bedeutet dies, dass Regen möglichst dort gehalten wird, wo er fällt (dezentrale Regenwasserbewirtschaftung).

Im Idealfall wird ein Regenschauer vollständig vor Ort zwischengespeichert und nach und nach dem natürlichen Kreislauf zurückgegeben. Abflussspitzen bei Starkregen können so gedämpft und zeitlich gestreckt werden. Selbst wenn extreme Wassermassen anfallen, verringert die Pufferwirkung von dezentralen Speichern das Risiko, dass Kanalisation und Gewässer überlastet werden. Zudem trägt die lokale Versickerung dazu bei, das Grundwasser wieder stärker zu bilden – ein wichtiger Effekt, da viele Regionen durch Entnahmen für Trinkwasser, Industrie und Landwirtschaft mit sinkenden Grundwasserspiegeln zu kämpfen haben.

Um diese Ziele zu erreichen, kombiniert die moderne Stadtentwässerung verschiedene Bausteine: Rückhalt, Entsiegelung, Abkopplung, Versickerung und Verdunstung. Zunächst gilt es, so viel Regenwasser wie möglich zwischenzuspeichern (Rückhalt). Neben zentralen Rückhaltebecken am Ende des Rohrnetzes – einer gängigen „End-of-Pipe“-Lösung – rückt vor allem der dezentrale Rückhalt an der Quelle in den Fokus. Tanks, Mulden oder Teiche direkt im Quartier können Spitzenabflüsse effektiver kappen, bevor sie das Kanalsystem erreichen. Ebenso wichtig ist die Entsiegelung und Abkopplung unnötig befestigter Flächen. Jede entsiegelte Fläche verringert den Oberflächenabfluss unmittelbar.

Wo bislang Asphalt oder Pflaster die Erde bedecken, kann durch Begrünung oder den Einsatz wasserdurchlässiger Beläge künftig Regen versickern. Versickerung ist bei geeigneten Böden eine einfache und sehr zuverlässige Methode, um Niederschlagswasser zu bewirtschaften – in vielen Neubaugebieten sind Mulden-Rigolen-Systeme (grüne Mulden mit Kiesrigolen darunter) bereits Standard. Allerdings stößt die Versickerung an Grenzen, wenn der Untergrund zu dicht oder bereits wassergesättigt ist. Daher wird verstärkt auch die Verdunstung als Planungsziel berücksichtigt.

Die Verdunstung erhöht die Aufenthaltszeit des Wassers im Stadtraum und sorgt für Abkühlung der Umgebungsluft. Ein bekanntes Element zur Förderung der Verdunstung ist das Gründach, das Regenwasser in seinem Substrataufbau zurückhält und nach dem Regen langsam verdunsten lässt. Intensive Dachbegrünungen mit dickerer Substratschicht können deutlich mehr Wasser aufnehmen und verdunsten als einfache Extensivbegrünungen. Auch entsiegelte Tiefbeete im Straßenraum, bepflanzte Mulden oder offene Wasserflächen erhöhen die Verdunstung und tragen zur Abkühlung bei. Wichtig ist der Mix der Maßnahmen: Viele Komponenten wirken mehrfach positiv.

So fördert z.B. eine bepflanzte Mulde nicht nur die Rückhaltung, sondern zugleich Infiltration und Verdunstung. Durch die clevere Kombination solcher dezentralen Elemente kann die Stadtentwässerung robuster werden. Selbst wenn einzelne Maßnahmen an ihre Grenzen stoßen, bleibt das Gesamtsystem funktionsfähig – ein wichtiger Vorteil gegenüber rein zentralen Lösungen.

Neben der hydraulischen Leistungsfähigkeit punktet die Schwammstadt auch ökologisch: Ein lokal ausgeglichener Wasserhaushalt bewahrt die Feuchtigkeit im Stadtboden und beugt sommerlicher Trockenheit und daraus resultierendem Vegetationssterben vor. Zudem schont jede vor Ort versickerte oder verdunstete Tonne Regenwasser die Kanalisation und reduziert Mischwasserüberläufe, was Gewässer und aquatische Ökosysteme schützt. Im Ergebnis sollen Städte widerstandsfähiger gegenüber Klimaextremen werden – resilienter gegen Starkregen, aber auch gegen Hitze. Eine rein technische Lösung wie das bloße Vergrößern der Kanalrohre reicht dafür nicht aus. Selbst wenn man den enormen finanziellen Aufwand ignoriert, würde ein überdimensioniertes Kanalnetz neue Probleme mit sich bringen: In Trockenphasen flösse das wenige Abwasser so langsam, dass Ablagerungen entstehen und Geruch sowie Schäden im Netz verursachen. Die Schwammstadt setzt daher auf einen präventiven Umbau des urbanen Wasserkreislaufs statt auf immer größere Rohrsysteme.

Blau-grüne Infrastruktur und wassersensible Stadtplanung

Das Schwammstadt-Konzept beschränkt sich nicht auf die Kanalisation – es erfordert ein umfassendes Umdenken in der Stadtplanung. Wasser wird als gestalterisches und funktionales Element in den Städten zurückgeholt. Man spricht von blau-grüner Infrastruktur, wenn Gewässer, Grünflächen und technische Systeme vernetzt werden, um gemeinsam für Klimaresilienz zu sorgen. „Grün“ steht für Vegetation: Parks, Grünzüge, Stadtbäume, begrünte Dächer und Fassaden. „Blau“ umfasst offene Wasserflächen wie Teiche, Bachläufe oder Rückhaltebecken, aber auch unsichtbare Wasserreservoirs im Untergrund.

Diese Elemente erfüllen einerseits ökologische und gestalterische Funktionen, andererseits dienen sie als Bestandteil des urbanen Wassermanagements. Multifunktionale Flächen sind hier der Schlüssel: Eine Wiese kann im Alltag als Spielplatz oder Platzanlage dienen und bei Starkregen zum Überflutungsareal werden, das Wasser gefahrlos aufnimmt. Speziell angelegte Straßenprofile wiederum können Regenwasser gezielt oberirdisch führen, weg von gefährdeten Bereichen, und es in Grünanlagen oder Becken leiten.

Solche Ansätze verfolgt etwa Kopenhagen als Vorreiter der Schwammstadt: Dort wurden nach schweren Überschwemmungen ganze Straßenzüge umgebaut, sodass sie wie flache Kanäle funktionieren – der Verkehr läuft normal weiter, doch im Ernstfall strömt das Wasser entlang der Bordsteine zu ausgewiesenen Auffangbecken auf Plätzen oder Parkflächen. Gleichzeitig entstehen durch Entsiegelung und Neuanlage von Grünflächen mehr Versickerungsmöglichkeiten, die das Regenwasser direkt im Stadtviertel in den Boden bringen. Dieses Zusammenspiel von baulichen Anpassungen und Landschaftsplanung macht die wassersensible Stadtentwicklung aus.

Ein wesentliches Prinzip der wassersensiblen Planung ist es, Regenwasser möglichst dort zu managen, wo es anfällt. Anstatt sich nur auf unsichtbare Rohrleitungen zu verlassen, werden städtebauliche Strukturen selbst Teil des Wasserkreislaufs. Planer sprechen hier von einem ganzheitlichen Ansatz: Straßenräume, Plätze, Grünanlagen und sogar Gebäude werden so gestaltet, dass sie Wasser aufnehmen und zwischenspeichern können. Durch diese Integration von Stadtentwicklung und Wasserwirtschaft entstehen blau-grüne Infrastrukturen, die mehrere Vorteile zugleich bieten. Sie reduzieren nicht nur den Überflutungsdruck, sondern verbessern auch das Stadtklima und die Aufenthaltsqualität.

Stadtbäume und Grünflächen spenden Schatten, verdunsten Wasser und kühlen so ihre Umgebung – sie mildern den Hitzeinsel-Effekt und schaffen angenehmere Temperaturen im Sommer. Offene Wasserflächen in Parks oder an Plätzen wirken ebenfalls temperaturausgleichend und erhöhen die Luftfeuchte an heißen Tagen. Darüber hinaus fördern solche naturnahen Stadtstrukturen die Biodiversität: Neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstehen inmitten der Stadt. Die Bevölkerung profitiert von attraktiveren Freiräumen, mehr Stadtgrün und besserer Luft. Studien zeigen positive Effekte auf Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen, wenn ihre Wohnumgebung grüner und wasserdurchlässiger gestaltet ist.

Für Stadtplaner und Kommunen bedeutet die Umsetzung der Schwammstadt eine interdisziplinäre Aufgabe. Stadtentwässerung, Grünflächenplanung und Architektur müssen Hand in Hand gehen. Das Konzept verlangt, schon in frühen Planungsphasen Flächen für Wasser und Grün einzuplanen – sei es durch breitere Grünstreifen entlang der Straßen, durch Retentionsflächen in neuen Wohngebieten oder durch die Gestaltung von Plätzen mit Abläufen zu unterirdischen Reservoirs. Auch im Bestand erfordert die Umrüstung zur Schwammstadt kreative Lösungen, um z.B. nachträglich Versickerungsmulden oder Entlastungsrouten für Wasser zu schaffen.

Viele Städte erarbeiten inzwischen Regenwasserbewirtschaftungspläne oder Klimaanpassungskonzepte, die blau-grüne Maßnahmen verankern. Dabei hat sich gezeigt, dass ein Mix verschiedener grüner Maßnahmen besonders erfolgreich ist. Eine Kombination aus Dachbegrünung, Fassadenbewuchs, entsiegelten Böden und Versickerungsmulden im Straßenraum kann die Wassermassen eines Starkregens deutlich effizienter bewältigen als isolierte Einzelmaßnahmen. Zentraler Bestandteil bleibt dabei stets die Flächenentsiegelung, denn ohne durchlässige Böden kann keine Wasseraufnahme stattfinden. Insgesamt entsteht durch die Vernetzung grüner und blauer Elemente ein urbanes Ökosystem, das mit extremen Wetterereignissen flexibel umgehen kann und im Alltag eine höhere Lebensqualität bietet.

Natürlich erfordern solche Umgestaltungen Investitionen – in neue Grünanlagen, in Umbauten von Straßenquerschnitten, in unterirdische Speicher oder innovative Technik. Doch diese Investitionen in grüne Infrastruktur gelten als unverzichtbar, um Städte zukunftsfähig zu machen. Bund und Länder stellen Förderprogramme bereit, die Kommunen bei der Umsetzung von nachhaltigem Regenwassermanagement unterstützen sollen. Angesichts der zunehmenden Klimarisiken verspricht die Schwammstadt einen erheblichen Mehrwert: Sie ist ein entscheidender Schritt hin zu einer lebenswerten, klimaresilienten Stadtentwicklung – für mehr Klimaschutz, Umweltqualität und nachhaltige Wassernutzung.

Wasserkonzepte für Gebäude

Ein wichtiger Baustein der Schwammstadt sind gebäudebezogene Lösungen zur Regenwasserbewirtschaftung. Jede Immobilie kann dazu beitragen, Niederschläge vor Ort zu halten und sinnvoll zu nutzen. Ein klassisches Beispiel ist das Gründach: Anstatt Regen ungenutzt vom Dach in die Kanalisation rauschen zu lassen, wird ein Flachdach mit einer Vegetationsschicht bedeckt. Die Pflanzsubstratschicht speichert einen Großteil des Niederschlags – oft mehrere Liter pro Quadratmeter – und gibt das Wasser langsam durch Verdunstung wieder ab. Dadurch wird der Ablauf stark verzögert und Spitzen werden gekappt.

Begrünte Dächer reduzieren also den Regenabfluss und wirken gleichzeitig als natürliche Kühlflächen, die das Gebäude und sein Umfeld klimatisieren. In dicht bebauten Stadtteilen können Gründächer damit einen merklichen Temperaturunterschied bewirken: In einem Berliner Wohnquartier wurde gemessen, dass die Sommerhitze innerhalb der begrünten Anlage deutlich geringer war als in der unbegrünten Nachbarschaft. Neben extensiven Gründächern, die vorrangig der Verdunstung und Dämmung dienen, gibt es auch intensiv begrünte Dachgärten. Mit Substratschichten bis 80 cm wie in der Rummelsburger Bucht in Berlin können solche Dächer enorme Wassermengen aufnehmen und zwischenlagern. Diese Speicherfähigkeit kommt dem Gebäude zugute (verzögerter Abfluss) und der Stadtumgebung, indem an heißen Tagen das gespeicherte Wasser verdunstet und kühlend wirkt – quasi eine natürliche Klimaanlage auf dem Dach.

Auch im oder am Gebäude selbst lässt sich Regenwasser managen. Zisternen und Tanks ermöglichen es, Regen vom Dach gezielt aufzufangen und zu speichern. Dieses Wasser kann anschließend etwa zur Gartenbewässerung oder – nach entsprechender Aufbereitung – für die Toilettenspülung genutzt werden. Viele Neubauten installieren inzwischen einen zweiten Wasserkreislauf, um Regenwasser für solche Zwecke im Haus zu verwenden. Dadurch sinkt der Trinkwasserverbrauch, und gleichzeitig wird bei Starkregen weniger Wasser ungenutzt in die Kanalisation gedrückt. Überschüssiges Zisternenwasser kann zeitverzögert abgelassen werden, zum Beispiel gesteuert nach Wettervorhersage: In Hamburg wurden kürzlich „intelligente Gründächer“ erprobt, bei denen Sensoren und eine Wetter-App verbunden sind. Zeichnet sich starker Regen ab, lassen spezielle Abläufe das gespeicherte Wasser rechtzeitig kontrolliert abfließen, um zur nächsten Regenfront wieder Aufnahmekapazität bereitzustellen. Solche smarten Systeme verbinden Architektur mit moderner Informationstechnik und erhöhen die Sicherheit bei Extremwetter.

Auf Grundstücken und rund ums Haus spielt zudem die Bodenentsiegelung eine große Rolle. Wo Hofeinfahrten, Terrassen oder Parkplätze bislang asphaltiert sind, kann man mit versickerungsfähigem Pflaster oder Rasengittersteinen arbeiten, die Regen durchsickern lassen. Noch besser ist es, einen Teil der Flächen gänzlich zu begrünen – sei es als Rasen, Beete oder Kiesbeete mit darunter liegender Drainage. In solchen Regen- bzw. Versickerungsgärten kann Niederschlag vom Dach oder vom Grundstück versickern, anstatt auf die Straße zu laufen. Bereits mit einfachen Mitteln lässt sich viel erreichen: Hauseigentümer können Regenwasser in Regentonnen auffangen, im Garten verwenden und überschüssiges Wasser gezielt in einer Mulde versickern lassen.

Wichtig ist, dass Dachrinnen und Abläufe gut gewartet bleiben, damit das Wasser im Ernstfall ungehindert in die vorgesehenen Speicher und Mulden gelangen kann. Selbst Maßnahmen wie das Entfernen von Schottergärten und das Bepflanzen kahler Hofecken tragen dazu bei, die Mikroumwelt eines Grundstücks schwammstadt-tauglicher zu machen. Summa summarum ergibt sich ein Maßnahmenpaket am Gebäude, das viele kleine Beiträge leistet: Vom Dach bis zum Keller kann Regen aufgefangen, gespeichert, genutzt, versickert oder verdunstet werden.

Wenn jedes Gebäude ein Stück weit zum „Schwamm“ wird, summiert sich dies zu einer erheblichen Entlastung der gesamten Stadt bei Starkregen. Zudem profitieren Hausbesitzer direkt – sei es durch nutzbares Regenwasser, durch ein kühleres Dachgeschoss unter dem Gründach oder durch ein grüneres Wohnumfeld. Viele Städte fördern daher gebäudebezogene Regenwasserkonzepte mit Beratungsangeboten oder Zuschüssen, um private Eigentümer zum Mitmachen zu motivieren.

Strategien der Grünplanung

Grünflächen und Bepflanzungen sind das Herzstück der Schwammstadt – Stadtgrün übernimmt dabei multifunktionale Aufgaben. Eine zentrale Strategie der Grünplanung ist die Förderung von Stadtbäumen und Sträuchern an geeigneten Standorten. Bäume im urbanen Raum spenden nicht nur Schatten und verbessern die Luftqualität, sie wirken auch wie lebendige Wasserspeicher: Bei Regen fangen ihre Kronen einen Teil des Wassers ab, das dann langsam herabtropft oder direkt von den Blättern verdunstet. Gleichzeitig lockern ihre Wurzeln den Boden auf und fördern die Versickerung. Moderne Straßenbaum-Konzepte kombinieren deshalb Bepflanzung und Wasserbau.

Ein Beispiel sind Baum-Rigolen-Systeme, wie sie 2017 auf der Internationalen Gartenausstellung in Berlin vorgestellt wurden. Dabei werden Straßenbäume in leicht vertieften Versickerungsmulden gepflanzt, die bei Regen als Auffangbecken dienen. Das Wasser sammelt sich kurzfristig um den Stamm und versickert dann langsam im Rigolenkörper – der Baum steht gewissermaßen mit den „Füßen im Wasser“ und kann sich daran bedienen. Wichtig ist freilich, geeignete Baumarten auszuwählen, die mit zeitweiliger Staunässe umgehen können. In Berlin wählte man z.B. Sumpfeichen für diese Pilotanlage, da diese Art sowohl Nässe als auch Trockenheit gut toleriert. Ein Starkregen kurz nach Anlage der Baum-Rigolen lieferte direkt den Praxistest: Während benachbarte versiegelte Flächen unter Wasser standen, konnten die begrünten Rigolen das gesamte Niederschlagswasser schadlos aufnehmen. Dieses Beispiel zeigt, wie durchdachte Grünplanung gleichzeitig Überflutungsschutz und Begrünung ermöglicht.

Neben Straßenbäumen sind Parks und Grünanlagen entscheidende Elemente. In einer Schwammstadt werden Parks nicht nur als Erholungsflächen gesehen, sondern auch als Regenwasserspeicher. Tiefliegende Wiesen oder Mulden in Parkanlagen können so gestaltet werden, dass sie bei Bedarf einige Dezimeter hoch volllaufen dürfen. Temporäre „Seen“ nach Starkregen sind gewollt – Hauptsache, das Wasser steht nicht in den Häusern. Nach und nach versickert es im Parkboden oder wird später kontrolliert in die Vorflut abgegeben. Städte wie Kopenhagen haben gezielt Parkflächen umfunktioniert: Fußballfelder oder Parkwiesen dienen dort als Notfall-Retentionsbecken, die selten, aber im Ernstfall große Wassermengen aufnehmen. Wichtig ist, dass solche Flächen im Alltag weiterhin nutzbar bleiben und attraktiv gestaltet sind. Die Grünplanung steht also vor der Herausforderung, ästhetische und nutzbare Freiräume zu schaffen, die zugleich technische Funktionen erfüllen. Der Lohn sind robuste Stadtquartiere, die Extremwetter meistern können, ohne an Lebensqualität einzubüßen.

Ein weiterer Aspekt ist die Vernetzung von Grünflächen. Isolierte begrünte Inseln sind weniger wirksam als ein zusammenhängendes grünes Netz. Daher zielen viele Städte darauf ab, Grünzüge und Frischluftschneisen auszubauen, Dachbegrünungen über größere Areale hinweg zu etablieren und insgesamt den Grünflächenanteil zu erhöhen. Jedes Stück entsiegelter Boden wirkt wie eine kleine Oase, die Wasser speichert und verdunsten lässt. In Summe leisten breite Baumalleen, begrünte Hinterhöfe, Vorgärten und entsiegelte Plätze einen wichtigen Beitrag zur Schwammstadt.

Studien des Umweltbundesamtes betonen, dass Entsiegelungsmaßnahmen gerade in verdichteten Gebieten multifunktional wirken – sie dienen dem Überflutungsschutz, dem Stadtklimaschutz und auch dem Gesundheits- und Naturschutz. Daher fördert die Grünplanung zunehmend Projekte zur Umwandlung von Asphalt- in Grünflächen, sei es durch städtische Programme oder Bürgerinitiativen. Auch die Anlage von Regenwassergärten – bepflanzten Senken auf kommunalen Flächen oder Privatgrund – wird in vielen Kommunen propagiert. Solche Gärten bestehen aus robusten Stauden und Gräsern, die sowohl mit Trockenheit als auch mit gelegentlichem „Füße im Wasser stehen“ zurechtkommen. Sie verschönern das Stadtbild und sind gleichzeitig Teil des dezentralen Wassermanagements.

Letztlich zielt die Grünplanung der Schwammstadt darauf ab, eine doppelte Dividende zu erreichen: Mehr Grün verbessert das Mikroklima und die Lebensqualität und macht die Stadt widerstandsfähiger gegen Wetterextreme. Gerade in Zeiten, in denen infolge des Klimawandels die Temperaturen in Städten steigen, sind kühlende Effekte durch Pflanzen und Wasser unabdingbar. Urbane Vegetation fungiert als natürlicher Kühler, indem sie Wasser verdunstet – dieser Effekt wird zukünftig noch wichtiger werden. Die Schwammstadt nutzt diese natürlichen Prozesse gezielt aus. So werden Städte grüner, gesünder und sicherer zugleich.

Praxisbeispiele und Herausforderungen

Die Umsetzung der Schwammstadt steckt mancherorts noch in den Anfängen, doch es gibt bereits erfolgreiche Beispiele. In Deutschland pioniert etwa Berlin mit innovativen Schwammstadt-Projekten. Ein bekanntes Beispiel ist das Quartier Rummelsburger Bucht. In diesem Neubauviertel wurde konsequent auf konventionelle Regenwasserkanäle verzichtet – stattdessen sorgt ein System aus begrünten Mulden und unterirdischen Rigolen dafür, dass Regenwasser dort versickert, wo es anfällt. Viele Gebäude in der Rummelsburger Bucht verfügen über Gründächer und eigene Versickerungsanlagen, sodass nur minimal Wasser oberflächlich abfließt.

Das Regenwasser, das von den Dachflächen und Wegen gesammelt wird, gelangt in tiefergelegene, wannenförmige Grünflächen (Versickerungsmulden), wo es zwischengespeichert und langsam dem Boden zugeführt wird. In dem Stadtteil kommt es selbst bei Starkregen nicht mehr zu Überflutungen – die Schwammstadt-Infrastruktur fängt alles auf. Gleichzeitig profitiert das Mikroklima: Nahezu alle Dächer im Quartier sind begrünt und über den Tiefgaragen existiert eine 80 cm dicke Substratschicht als zusätzlicher Wasserspeicher. An heißen Sommertagen wirkt das dort gespeicherte Wasser durch Verdunstung kühlend, sodass die gemessene Temperatur innerhalb der Wohnanlage deutlich unter der der umliegenden Stadt liegt. Dieses Beispiel demonstriert eindrucksvoll, wie Überflutungsvorsorge und Hitzeschutz in der Schwammstadt Hand in Hand gehen.

Ein weiteres Berliner Projekt ist das Wohngebiet 52° Nord in Berlin-Grünau. Dort wird das Regenwasser von Dächern und Wegen ebenfalls dezentral gemanagt: Es versickert in Grünmulden, ein Teil verdunstet über die Vegetation, und überschüssiges Wasser fließt in ein künstlich angelegtes offenes Wasserbecken von 6.000 m² Größe. Dieses Becken dient als Landschaftselement und Speicher zugleich. Auch Hamburg hat sich auf die Fahnen geschrieben, zur Schwammstadt zu werden. Im Neubauquartier Neugraben-Fischbek wurden erste Elemente realisiert – darunter die erwähnten intelligenten Gründächer, die mit einer Wetter-App verknüpft sind. Sie speichern Regen und lassen ihn kurz vor dem nächsten Unwetter dosiert abfließen, um stets maximale Aufnahmekapazität zu gewährleisten. Solche Pilotprojekte zeigen das Potenzial moderner Technologien, die Schwammstadt-Idee noch effizienter zu machen.

International bieten Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam gute Praxisbeispiele: Kopenhagen investiert Milliarden in ihr Cloudburst-Programm, das Straßen, Parks und Plätze zu einem feinmaschigen Flutschutz-System umbaut. Amsterdam hat mit „Rainproof“ ein Programm gestartet, das Gebäude und Bürger einbindet – vom schwimmenden Häuserblock bis zur Aktion „Mach deinen Garten regenfest“. Und in China werden die Erfahrungen der 30 Pilot-Schwammstädte ausgewertet, um landesweit Standards für naturbasierte Lösungen in der Stadtplanung zu entwickeln.

Trotz solcher Vorzeigeprojekte steht die breite Umsetzung der Schwammstadt vor zahlreichen Herausforderungen. Eine davon ist die Komplexität der Akteure: Die Schwammstadt berührt viele Zuständigkeitsbereiche – Stadtentwässerungsbetriebe, Grünflächenämter, Stadtplaner, Architekten, Immobilieneigentümer und nicht zuletzt die Bürger selbst. Alle müssen koordiniert zusammenwirken, damit ein integriertes Konzept entsteht. Erste Erfahrungen zeigen, dass die technischen Herausforderungen (etwa passende Bodengutachten für Versickerung oder die Dimensionierung von Rückhalteräumen) oft leichter beherrschbar sind als die organisatorischen. Es braucht neue Formen der Zusammenarbeit und Abstimmung. Berufsverbände wie die Deutsche Wasserwirtschaftsgesellschaft (DWA) überlegen daher, Moderations- und Konsensfindungsprozesse zu unterstützen, um die Beteiligten an einen Tisch zu bringen.

Eine weitere Herausforderung sind die rechtlichen und planerischen Rahmenbedingungen. Bisher sind viele Städte auf klassische Entwässerung ausgelegt; Bebauungspläne schreiben oft noch konventionelle Lösungen vor. Die Integration von Grünflächen als technische Anlagen erfordert teils Anpassungen im Wasserrecht und Baurecht – zum Beispiel bei der Frage, wann und wie Regenwasser versickert werden darf, ohne das Grundwasser zu gefährden. Zudem müssen Wartungsfragen geklärt werden: Grüne Infrastrukturen brauchen Pflege. Versickerungsmulden müssen von Sediment befreit, Rigolen gewartet und Grünanlagen in Trockenzeiten bewässert werden. Das erfordert langfristige Konzepte und Budget bei den Kommunen. Ohne regelmäßige Pflege könnten begrünte Systeme an Leistungsfähigkeit verlieren (verlandete Mulden, kranke Bäume etc.), was man unbedingt vermeiden muss.

Auch finanziell ist die Schwammstadt ein Balanceakt. Zwar gibt es Fördermittel, doch die Umgestaltung ganzer Stadtteile ist kostspielig und muss politisch priorisiert werden. Oft rechnen sich Investitionen jedoch über die Zeit: Schäden durch Überflutungen zu vermeiden ist günstiger, als sie später zu reparieren. Versicherungen beginnen ebenfalls, sich für das Konzept zu interessieren, da es das Schadensrisiko mindert. Für private Grundstückseigentümer kann ein Anreiz in gesparten Abwassergebühren liegen – mancherorts werden Gebührennachlässe gewährt, wenn Regenwasser auf dem eigenen Grundstück versickert oder genutzt wird.

Schließlich darf die Schwammstadt nicht als Allheilmittel für jede Situation missverstanden werden. Jede Stadt hat unterschiedliche geografische, klimatische und bauliche Voraussetzungen. In hochverdichteten Innenstädten lassen sich etwa nicht sämtliche Flächen entsiegeln, und in Städten mit viel Steillage fließt Wasser anders ab als in flachen Regionen. Daher muss die Sinnhaftigkeit im Einzelfall geprüft werden. Manche Schwammstadt-Maßnahme mag lokal nicht umsetzbar oder effektiv sein, während andere umso wichtiger werden. Entscheidend ist ein maßgeschneidertes Konzept, das zur jeweiligen Stadt passt. Die Schwammstadt liefert dafür den Werkzeugkasten und die Vision einer resilienten, lebenswerten Stadt.

Trotz aller Herausforderungen zeigen die bisherigen Projekte und Studien eines ganz klar: Die Schwammstadt bietet enormes Potenzial, Städte klimaresilient und zukunftsfähig zu machen. Sie verbindet Überflutungsschutz, Hitzevorsorge, Umwelt- und Ressourcenschutz sowie städtebauliche Qualität in einem integralen Ansatz. Was als Spezialthema der Wasserwirtschaft begann, hat sich zu einem neuen Paradigma in der Stadtplanung entwickelt. Immer mehr Kommunen greifen das Konzept auf und machen sich auf den Weg zur Schwammstadt. Die Vision der „Stadt als Schwamm“ steht sinnbildlich für einen Wandel: Weg von grauer Infrastruktur hin zu blau-grünen Lösungen, die Technik und Natur versöhnen. Dieser Wandel erfolgt schrittweise und erfordert Pioniergeist – doch er ist ein entscheidender Schritt hin zu urbanen Räumen, die auch in einer veränderten Klima-Zukunft lebenswert bleiben.